仕立てについて

書を引き立て、守り、魅せる ― 表装という技

書や絵を仕上げる最後の工程として欠かせないのが「表装(ひょうそう)」です。

表装とは、書画を掛軸や額、巻物、折帖、屏風などの鑑賞できる形に仕立てる技法のこと。

書の世界では、掛軸や額装が最も一般的です。

表装には、作品を美しく見せるだけでなく、紙や絹を保護して長く保存するという重要な役割があります。展示される空間を引き締める効果もあり、作品の内容や雰囲気にふさわしい形式を選ぶことが大切です。

表装のはじまり

日本における表装の起源は、はっきりとはわかっていません。

しかし、遣唐使が中国から経典を持ち帰った際、それらを保存・鑑賞するために巻子(かんす)として仕立てたことが、表装の始まりといわれています。

やがて室町時代には、書院造の床の間に掛軸を飾る文化が定着し、安土桃山時代には茶の湯の発展とともに掛軸の需要が一気に高まりました。

一方で、額装は江戸時代以降に登場し、明治の洋館建築の広まりとともに一般家庭にも浸透していきます。

表装の工程

表装の工程は大きく三段階に分かれます。

-

しわ伸ばし

墨書によって生じた紙の縮みやしわを丁寧に伸ばします。 -

裏打ち

作品の裏に和紙を貼り、紙をまっすぐで強い状態に整えます。

裏打ちは見た目を美しくするだけでなく、耐久性を高め、酸化による変色を防ぐ効果もあります。 -

軸装・額装

作品に合う裂地(きれじ)を選び、掛軸や額の形に仕立てます。

色や柄の選び方ひとつで、作品の印象が大きく変わります。

表装は、単なる保存技術ではなく、作品の魅力を最大限に引き出す“演出”のひとつです。

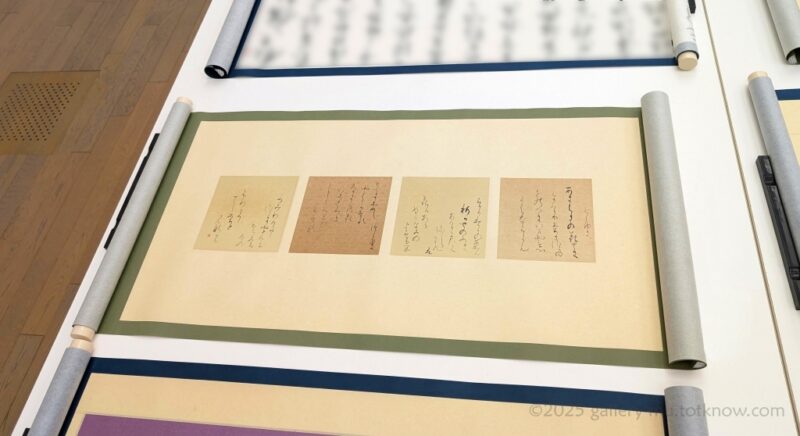

表装によって完成する書の魅力

書の魅力は、優れた表装によっていっそう際立ちます。

とくにかな作品の場合、料紙の色合いや模様、墨の濃淡など、もともと作品の中に多くの要素が込められています。それらの調和を崩さず、むしろ引き立てるような表装が理想です。

通常、表装は専門の表具師に依頼します。

感性の豊かな表具師さんに仕立てをお願いすると、作品そのものの力をさらに高め、自分の実力以上に見えるほど美しい仕上がりになることがあります。

まさに、書と表具のマリアージュ、といえるでしょう。

一方、このブログでは、完成後の姿をより身近に感じていただくために、画像処理により表装を施したイメージを掲載しています。

実際の表具とは異なりますが、作品がどのように飾られるかを想像しやすくするための試みです。

おわりに

表装は、書や絵の「余白」を整えるように、作品全体の完成度を高める大切な工程です。

作品を守り、美しく魅せるために、時代を超えて受け継がれてきた日本の知恵ともいえるでしょう。