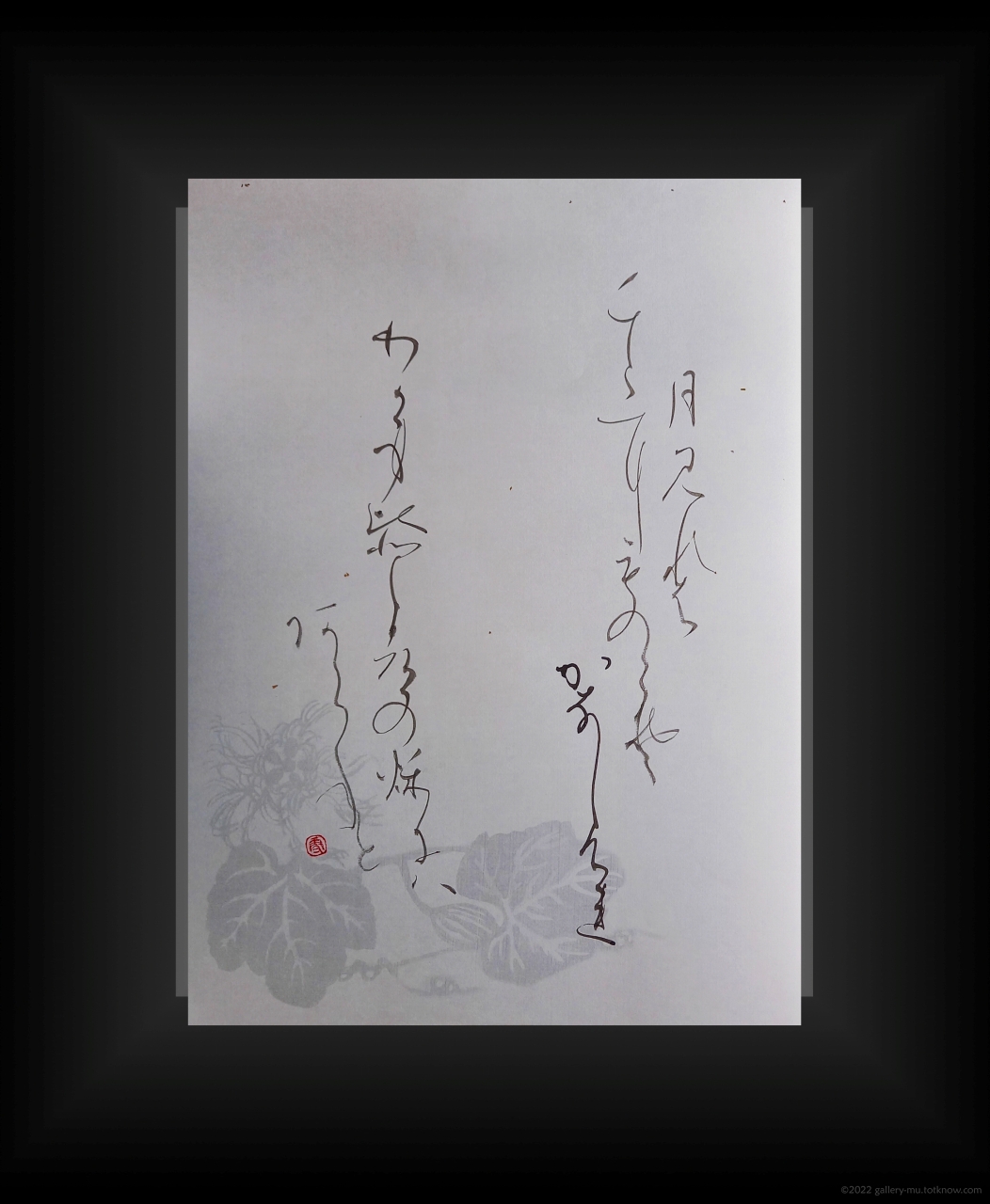

#094 月見れば千ゞにものこそかなしけれわが身ひとつの秋にはあらねど

| 作品サイズ: | 約34×25 cm |

|---|---|

| 仕立て: | 額装 |

どんなうた?

| しいか: | つきみれば ちぢにものこそ かなしけれ わがみひとつの あきにはあらねど |

|---|---|

| 詩歌: | 月見れば千ゞにものこそかなしけれわが身ひとつの秋にはあらねど |

| 詠者: | 大江千里 |

| 歌集: | 古今和歌集 |

| 制作: | 913年以前 |

| 出典: | 新 日本古典文学大系5 岩波書店 |

“是貞親王家歌合(これさだのみこのいえのうたあわせ)に、よめる”

の詞書に続く歌です。

月を見ていると、あれこれと心が乱れてもの悲しくなります。別に私一人のための秋ではないのですが、というかんじでしょうか。

真夏の盛りの今ですので、瓜の花が描かれた夏の料紙を選び、寒さを感じる秋の歌を書いてみました。

作品中の「秋」の字は、偏と旁が逆の「秌」を使っています。

偏と旁が左右や上下に入れ替わった漢字を「動用字」といいます。よく見られるのは、「みね」が付く名字などで「峰」または「峯」が使われますね。

また、群馬県にある金井沢碑には、「群馬」を「羣馬」と書いています。

このような動用字は、偏や旁などのパーツがそろっていれば配置は気にしなかった篆書時代の名残*1らしいです。

文字を組み立てて紙面を構成する書道には、バリエーションが増えるので使えそうです。

*1 漢字教育士ひろりんの書斎