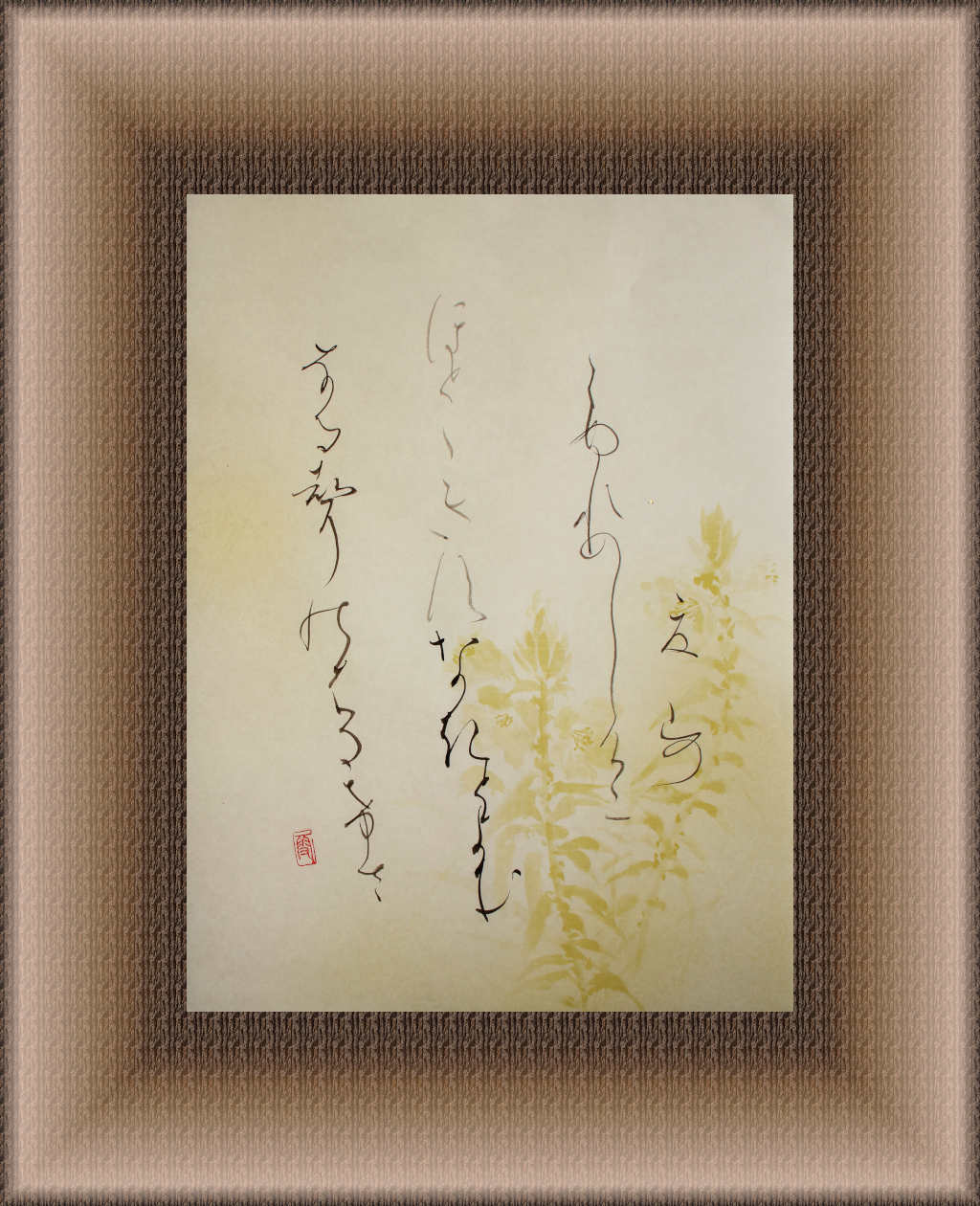

#132 夏山の木末の繁にほととぎす鳴き響むなる声の遥けさ

| 作品サイズ: | 半紙 約33×24 cm |

|---|---|

| 仕立て: | 額装 |

どんなうた?

| しいか: | なつやまの こぬれのしげに ほととぎす なきとよむなる こゑのはるけさ |

|---|---|

| 詩歌: | 夏山の木末の繁にほととぎす鳴き響むなる声の遥けさ |

| 詠者: | 大伴家持(おおとものやかもち) |

| 歌集: | 万葉集 |

| 制作: | 759年以前 (同集成立以前) |

| 出典: | 新 日本古典文学大系1 岩波書店 |

夏山の梢の茂みでホトトギスが鳴いている。その鳴き響きわたる声のはるか遠いこと、といったかんじでしょうか。

よしなしごと

「響む」を読めましたか? 私は読めませんでした。

大辞泉によると平安時代の末ころまで「とよむ」、そのあとは「どよむ」と読むそうです。今回は万葉の歌なので「とよむ」が正解です。

このほかにも「木末」を「こぬれ」と読んだり、繁みを「繁(しげ)」としたり、今とは違う言葉遣いに古(いにしえ)を感じますね。