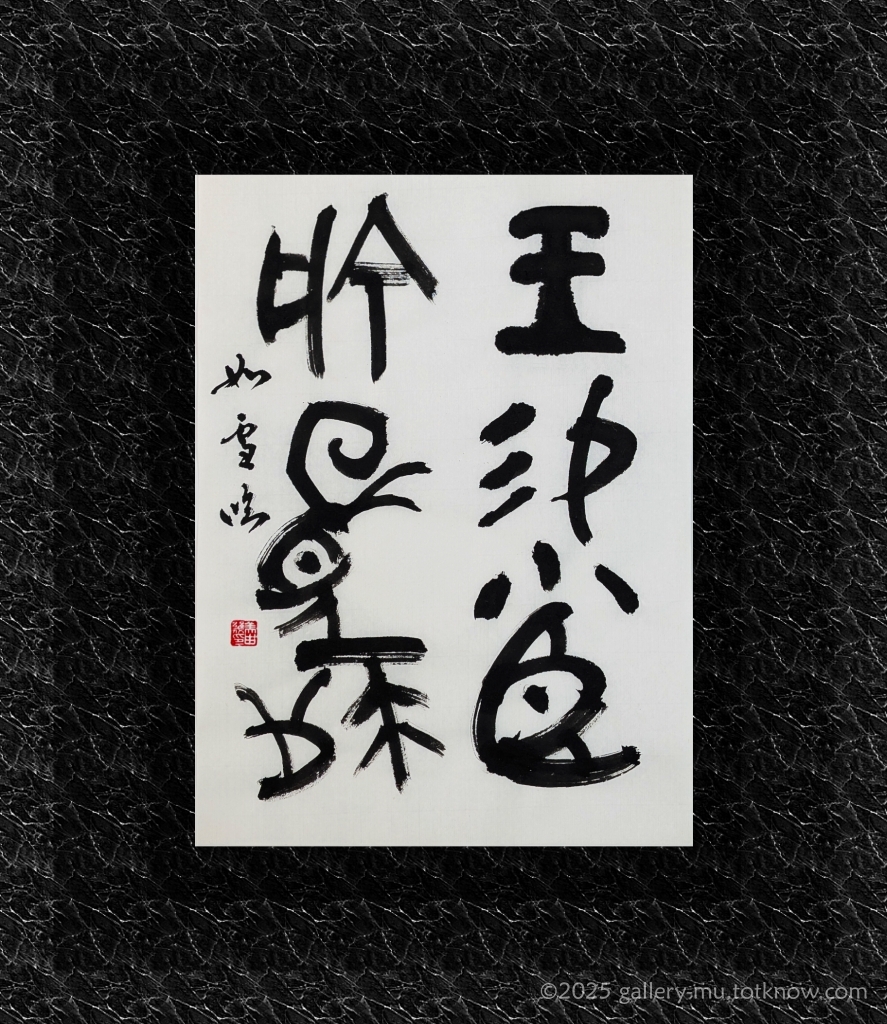

#222 はじめまして、金文

| 作品サイズ: | 半紙サイズ 約33×24 cm |

|---|---|

| 仕立て: | 額装 |

何て書いてある?

| 読み下し: | 王 小臣艅に夔の(貝を)賜る |

|---|---|

| 銘文: | 王易小臣艅夔(貝) |

| 意味: | 商王が夔(き)の地で獲得した戦利品の(貝幣)を小臣艅に賞賜した wikipediaより |

| 原本: | 小臣艅犀尊(しょうしん よ さいそん) |

小臣艅犀尊(しょうしん よ さいそん)とは

小臣艅犀尊は約3000年前の中国 商(殷)時代の青銅器です。小臣という官職の艅という人物が作った尊(酒や供物を盛る器)という名称です。サイの形を模しており、内底に27文字の銘文が刻まれてます。

この青銅器をつくるに至った背景は

商王の夷方征伐時に、小臣艅(よ)に若干の貝幣(ばいへい)を賞賜(しょうし)し、それによって、艅がこの器物を作って記念としたとのことである。

とのこと。古さ、形、銘文と、とても興味深い青銅器です。

金文とは

金文(きんぶん)とは、青銅器や鉄などの金属に刻まれた文字のことをいいます。主に祭祀や祖先への祈りに用いる青銅器に鋳込まれた銘文で、紀元前11世紀から紀元前3世紀ごろまでの中国で盛んに用いられました。

初期の青銅器には、まだ記号や絵のような簡略な文様が多く見られますが、西周時代に入ると整った字形や長文の銘文が現れ、書としての美しさが発展していきます。

金文の線は甲骨文字よりも太く、絵画的な要素が強いのが特徴です。筆勢に装飾性がありながらも力強く、のちの書道や篆刻に大きな影響を与えました。

また、こうした金属や石、瓦、骨、木、布などに残る文字を研究する学問を「金石学(きんせきがく)」といいます。北宋の欧陽修がその先駆とされ、後の考証学の発展とともに体系化されました。その成果は文字学や歴史学の基礎にもなっています。

日本でも江戸時代に金石学が盛んになり、徳川光圀をはじめとする学者たちが拓本を通じてその研究を広めました。金文は、古代人の祈りと芸術性が融合した、まさに「金属に刻まれた書の原点」といえるでしょう。

よしなしごと

かな書をメインに取り組んでいるのですが、展覧会ではよく篆書作品に目が留まります。

魅力的で心惹かれる篆書をただ眺めるだけでは物足りず、自分でも書いてみたいと思い、臨書を始めました。

今回出てきた夔(き)の文字、鹿のような動物のように見えませんか?夔はこの銘文では地名ですが、訓読みでは「もののけ」、中国神話における一本足の牛みたいな神、動物、妖怪とのことです。

霊力が宿るとされたこのような古代文字には大いにロマンを感じますし、線の粗密や細太の違いによって作品の表情が大きく変わるところに魅了されます。