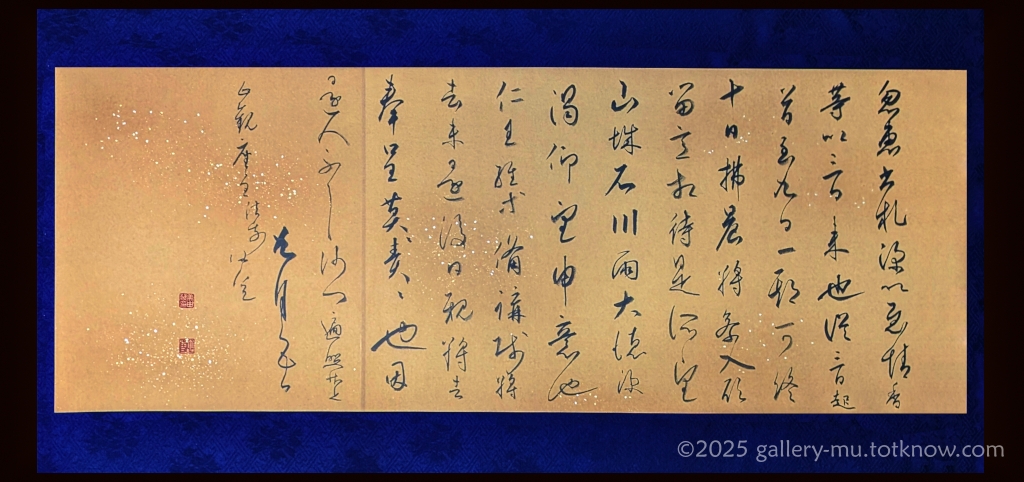

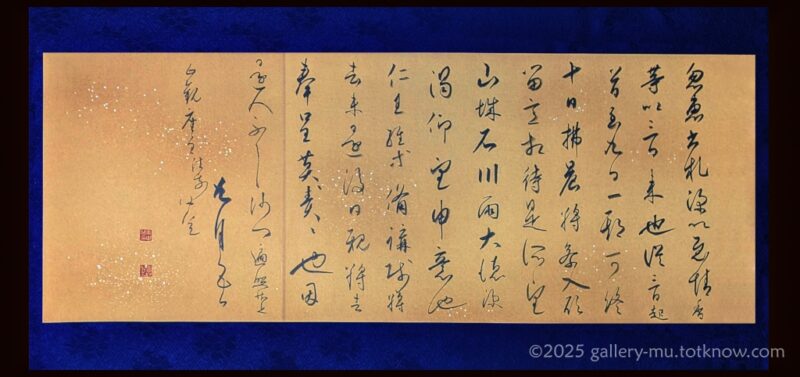

#239 忽恵帖の全臨

| 作品サイズ: | 約34×66 cm |

|---|---|

| 仕立て: | 額装 |

どんな古典?

『風信帖(ふうしんじょう)』は、平安時代初期に空海(弘法大師)が最澄(伝教大師)にあてた3通の書簡を一巻にまとめて伝わる名帖です。第3通目が今回臨書した『忽恵帖(こっけいじょう)』にあたります。

空海は「三筆」の一人に数えられ、日本書道史上を代表する能筆家です。遣唐使として中国に渡り密教を学んだ後、帰国して仏教だけでなく書においても中国流の書法を吸収し、当時の人々や後代に深い影響を与えました。風信帖に見られる流麗な行草や筆致には、中国の名家、とくに王羲之の影響が指摘されています。

『忽恵帖』は文面からおおむね弘仁年間(811〜813頃)に書かれたと見られており、最澄との書簡交流の中で交わされた重要なやり取りの一つとされています。内容的には経典の貸借や恵贈に関連するやり取りが窺え、当時の宗教的・学術的交流の様相を伝えます。

書の特徴としては、連続して一息で書き進める長い筆跡や、墨継ぎの変化を巧みに利用した「ねじれ」やかすれの扱いが挙げられます。こうした技術は紙と筆の使い方、そして一筆で線をつなぐ動作の熟練を強く示しており、臨書を通じて細部(筆路・穂先の取り扱い・墨の濃淡)を観察することが非常に勉強になります。

新鮮な臨書体験

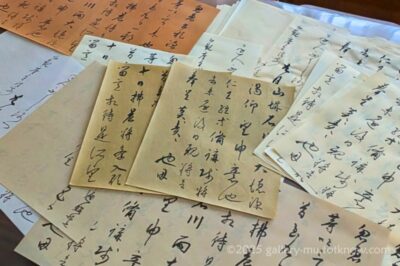

これまで半紙に6文字ずつ臨書することが多かったのですが、原寸大で全臨してみると根本から違いました。まず筆・紙・墨の選択から考え直す必要があり、半紙練習では考えてもみなかった課題にいくつも直面しました。拡大倍率の異なる数種類の法帖を参照し、原帖の細部と全体のリズムを行ったり来たりしながら読み解いていきました。

書き方もさまざまに試しました。立って書いてみたり、紙や筆を少し浮かせてみたりと、姿勢を変えることで線の伸びや筆圧の違いを感じ取ることができました。こうして繰り返すうちに、空海さまがなぜその形や太さ、潤渇を選んだのかがわかる瞬間があり、それが臨書の大きな楽しみでした。

書いていて気づいたのは、“空海さんは空海さんを真似して書いたわけではない”、ということです。だからこそ、どれだけ忠実に臨んでも同じものにはならない。むしろ、その違いの中に自分の気づきがあると感じました。

終盤では、あえて原本を見ずに書くことも試しました。1200年前の空海さまと対話しているような時間こそが、臨書の醍醐味なのだと思います。

展示のお知らせ

冒頭の写真の作品は、展覧会に向けて制作したものです。金銀の砂子を散らした料紙を用い、少し華やかな趣に仕立てました。もちろん、空海さまがお手紙にこのような紙を使われたわけではありませんが、展示作品としての美しさを意識しての選択です。

背景の裂地には、紺に染めた正絹を合わせています。

この額装作品は、『いろは会展』にて師範作品として出品します。お近くにお越しの際は、ぜひご高覧ください。

第8回 いろは会展

日本習字のお手本でお習字を学ぶ幼児、小学生、中学生の展覧会です。

− 会期

令和7年11月8日(土)9〜17時

11月9日(日)9時〜16時

− 会場

埼玉県立埼玉会館 第1, 2展示室

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4

✳JR浦和駅(西口)下車 徒歩6分